2020.7.28 世界が窮屈って?

「朝、目覚めると、世界が窮屈になっていた。」

休日の朝、スマホで朗読小説。

出だしのフレーズです。

え?どういうこと?

BGMくらいのつもりで聴き始めたのに、急に頭がしゃきっとしてしまった院長です。

主人公の女性は、朝目覚めて、部屋を見渡すと、「テレビ画面がやけに小さい」

「テレビを含む視界全体がぎゅっと圧縮されてしまったような感じだ」

何の病気?

小説のストーリーもですが、主人公の病気の描写が気になり、朗読の声を聞き逃さないように集中します。

「階段を降りようとした。その瞬間。がくっと音がして、あっというまに踊り場まで背中でずり落ちてしまった」

下方視野が相当欠損しているのね。

主人公は、NYのメトロポリタン美術館の学芸員です。

「なんだろう。朝からもう何度も壁にぶつかりそうになっている。階段を踏み外したり、壁にぶつかりそうになったり」

階段踏み外しは、下方視野欠損(しかも両眼、重度の)だけど、壁にぶつかるというのは、急激な両眼の視力低下も起こったのだろうか?

「自分の周囲のものが、いっせいにじぶんにむかって縮こまってくるような」

これは、求心性視野狭窄(わずか中心だけが見えている)のこと?

「視野が欠けている、っていうか。ちゃんと見えていない感じで」

「今朝起きたときから、なんだかおかしくて」

急性発症と考えていいよね。

急性発症・視野狭窄(特に下方視野欠損と求心性視野狭窄)

何?朝のくつろぎの時間のはずが、眼科医モードに切り替わっています。

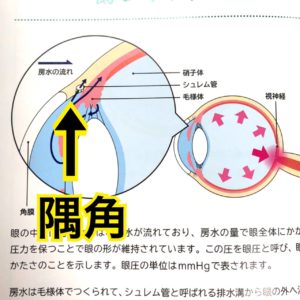

診断名は「glaucoma」(グラウコーマ)

えー!?グラ(眼科医は略して呼びます)だったの?

緑内障のことです。

約30年眼科医として、特に緑内障には力を入れて診療していますが、小説のような症状が一度に急に出ることはありません。

世界(視野)が窮屈になったという表現も初耳。

現代では、緑内障は早期に発見(人間ドッグや他のことで眼科受診の際)されることが多くなり、多くは初期の段階です。

慢性で徐々に進行していく病気ですが、主人公のようにある日まで自覚症状がなく、末期になるまで受診しないことは、まずあり得ません。

初期はもちろん、それ以降のステージでも点眼治療をすれば、進行を抑えることはできます。

点眼治療がうまくいかない場合は、手術をすることもありますが、術式も色々開発され、その成績もかなり良くなっています。

「ほとんど手がつけられないほど進行してしまっていること。進行を遅らせるための緊急手術を受け、うまくいけばしばらくはしのげる。けれど、完治することはない。いずれにしても、近い将来、視力を失うだろう」と、主人公は眼科医から告げられます。

これも、小説ならではの、眼科医の説明だろうと思います。

主人公は、眼科で知り合った弱視の少女を抱き上げて、「ギャラリーの中央へ歩んでいった」

これほど、末期で、階段も転げるような主人公が、子供を抱っこして歩けるのか?

今までの主人公の病状からは考えにくい行動です。

揚げ足を取るわけではないけれども、眼科医からすると、「緑内障」に関しては少々残念な描写でした。

でも、ひとつ新しい絵に出会えました。

『盲人の食事』

ピカソの青の時代。

1903年、22歳の作品です。

目の不自由な一人の男の横顔。

右手で水差しを探り当てた様子。

「どんな障害があろうと、かすかな光を求めて生きようとする、人間の力」

その日のうちに、本で購入し読み直しました。

群青 原田マハ

「」は小説より抜粋です。