2022.10.25 目の日に目洗い

10月10日は目の日です。

日本眼科医会では、毎年、目の啓発運動に取り組んでいます(院内ポスター多数貼付)。

院長も目新しいものを見つけに出かけてきました。

今回は、長野県・渋温泉に。

開湯1350年の古い歴史のある温泉です。

9つの外湯をめぐります。

元々外湯は、地域の共同浴場です。

組ごとの浴場があり、使用住民で維持・管理をしています。

宿泊客は『一泊住民』として、9つの浴場を使用できる鍵を借りられます。

扉の上側は組員用の鍵穴、下側は一泊住民用の鍵穴です。

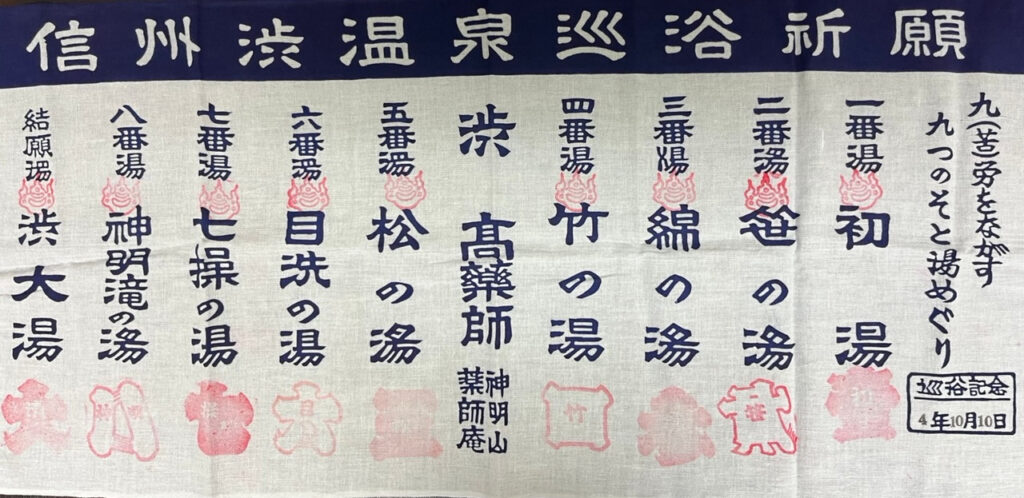

巡浴祈願の手ぬぐいを手に出発。

レトロな温泉街に、9つの外湯が点在しています。

石畳の続く温泉街。

浴衣と下駄で歩くと、オバサン(院長)も、ロケ先のモデルのような錯覚に(自己陶酔)。

まずは初湯から。

1番目なので初湯。

胃腸に良く効く湯。

4~5人は入れるお風呂には、黄土色のお湯が。

どの湯も源泉からそのままの引湯なので、お湯ごとに違いがあります。

温度が高いので水で薄めるようにと表示。

やや熱いものの浸かれる許容範囲内。

1番湯達成、手ぬぐいにスタンプを押します。

気をよくして、2番湯へ。

湿疹に効く湯。

浸かろうと、足を突っ込んでみると…

若かったら『ギャーッ!』と悲鳴を上げたほど(オバサンなので、そこは冷静に)。

激熱!

水を入れようが、ちっとも適温にならず、足先だけ浸かって退散。

1番湯は誰かが薄めた後だったのでしょう。

(各浴場には、湯が熱いので火傷に注意の表示が)

3番湯は、綿の湯。

切創や皮膚病に効果あり。

白い湯花が綿を想像させるそう。

4番湯は竹の湯。

慢性痛風に効果あり。

5番湯は松の湯。

神経痛や病気の回復効果あり。

観光客は、浴衣を脱いで、ドボン(熱くなければ)と浸かっているだけなので、すぐわかります。

マイ桶に石鹼・シャンプー・リンスを持って入って来る人は、地元の人です。

5番湯の扉を開けたとき、出てきた母娘。

『娘と一緒に薄めといたから、無茶苦茶いい湯になってるよ。今、最高の湯だよ!』

『ありがとうございま~す』ひとり最高のお風呂で極楽極楽、感謝感謝。

6番湯は目洗いの湯。

これぞ、今回の旅の目的・目玉です。

今まで、眼病平癒の寺社を訪ねた院長ですが、温泉は初めて!

名前の通り、昔は、このお湯で目を洗って眼病を治したとのこと。

眼病に効果あり。

今まで訪問した寺社もそうですが、昔は、感染症(細菌やウイルスによる病気)が多く、抗生物質などないので、『洗い流す』ことが唯一出来た治療?だったのでしょう。

上水道もなく井戸水(もしくは川水・池水)の時代、水も清潔ではなかったはずです。

より、微生物の少ない水やお湯が出る場所が、眼病平癒の御利益があるとされたのでしょう。

現代では、清潔な水道水でも、目は洗わないほうがいい(眼科医の常識です)と、眼科医は言います。

涙液層を洗い流してしまうので、目を洗いたいときは人工涙液を勧めます。

もちろん、何か異物や薬液などが入った時は、まず大量の水で洗い流しましょう。

7番湯は七操の湯。

外傷性の障害や病気の回復期に効果あり。

8番湯は神明滝の湯。

婦人病に効果あり、子宝の湯とも。

9番湯は大湯。

万病に効き、9湯めぐりの総仕上げです。

結願を込めて入浴することがポイント。

目の日に、目新しい『目洗いの湯』で、目のことを考える眼科医です。

こちらもご覧ください

→目の霊山

→鎌倉好き